Recensione MacBook Pro 16 con M1 Pro: quanta potenza, anche a batteria

Con i nuovi SoC M1 Pro e Max Apple fa debuttare anche due nuove linee di portatili. Il MacBook Pro 16 è l'ammiraglia di famiglia che guarda avanti ma con un salto nel passato per quanto riguarda il design e alcune soluzioni pratiche

di Andrea Bai pubblicato il 16 Novembre 2021 nel canale AppleApple

E' passato un anno da quando Apple ha annunciato - e nei mesi successivi iniziato speditamente a mettere in pratica - l'ultima importante transizione tecnologica della sua storia: il passaggio dai processori x86 ai System-on-Chip a base ARM per i sistemi desktop e notebook.

Il SoC di debutto ha preso il nome di Apple M1: si è trattato di una soluzione tecnologica che ha attinto a piene mani dalle precedenti esperienze di progettazione e sviluppo dei SoC che la Mela ha realizzato per la linea di smartphone e tablet, iPhone e iPad, e che ha come cardine di sviluppo prioritario l'ottenimento della miglior efficienza operativa possibile.

Apple M1 è stato usato in principio sulle due linee di sistemi portatili MacBook Air e MacBook Pro 13 e sul desktop Mac mini: per quanto riguarda i due sistemi portatili, nel primo caso con sistema di raffreddamento passivo, nel secondo caso dotato di ventolina di raffreddamento. E' in seguito approdato anche su iMac e ha fatto la propria comparsa anche sul recente iPad Pro, a testimonianza della possibilità di realizzare un SoC versatile e adattabile a diversi form-factor. M1 è stato quindi declinato in tre soluzioni consumer, MacBook Air, Mac mini ed iMac, e in due soluzioni pensate anche per i professionisti, MacBook Pro 13 e iPad Pro.

La Mela ha atteso un anno per presentare due nuovi SoC indirizzati in maniera ancor più chiara e decisa al mondo dei professionisti, Apple M1 Pro e Apple M1 Max, facendo coincidere il loro debutto con il lancio di due nuove serie di portatili, MacBook Pro 14 e MacBook Pro 16.

L'attesa di un anno non è certamente dovuta a pigrizia: è stata una misura necessaria per dare tempo alla piattaforma M1 e soprattutto agli sviluppatori di software di poter dar vita ad un ecosistema solido che offrisse supporto e stabilità operativa, sia tramite applicazioni native, sia tramite app x86 che possono essere emulate via Rosetta

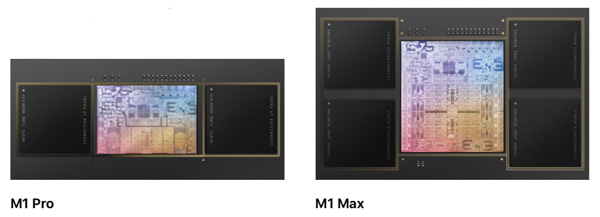

M1 Pro e M1 Max: 10 core CPU e fino a 32 core GPU

I nuovi Apple M1 Pro e Apple M1 Max rappresentano due versioni "anabolizzate" dell'originario M1. I tratti di base sono infatti i medesimi: architettura ARM multi-core per CPU e GPU, integrazione di numerosi "engine" e "controller" dedicati e architettura memoria unificata, ma con configurazioni specifiche scalate verso l'alto e pensate esplicitamente per supportare carichi di lavoro intensi e propri di un profilo d'impiego professionale.

Andiamo con ordine, partendo da Apple M1 Pro. Abbiamo a che fare con un System on Chip da 33,7 miliardi di transistor (M1 ne ha la metà circa, 16 miliardi) che vengono condensati su un'area di circa 250 millimetri quadrati grazie al processo produttivo a 5 nanometri. Tutti questi transistor danno vita a 10 core CPU organizzati secondo il conosciuto e collaudato approccio che prevede di destinarne una parte alle operazioni ordinarie, e quindi improntati sulla massima efficienza operativa, e una parte destinata ai carichi di lavoro che richiedono elevate prestazioni. Nel dettaglio in M1 Pro troviamo 8 core dedicati ai task che richiedono elevata potenza elaborativa (Firestorm core), e i restanti due ai compiti "ordinari" (Icestorm core) per i quali l'efficienza ed il risparmio energetico sono prioritari rispetto alle prestazioni brute. (In M1 la suddivisione era 4/4).

I core Firestorm sono organizzati a gruppi, o cluster, e ne troviamo precisamente due composti da quattro core ciascuno, ognuno dei quali con 12MB cache di secondo livello. La gestione delle frequenze operative segue un approccio flessibile: un singolo core può spingersi fino a 3228MHz, ma il tetto massimo di frequenza operativa raggiungibile dipende da quanti core sono attivi all'interno del cluster. In questo caso i limiti cambiano a 3132MHz e 3036MHz quando sono attivi rispettivamente 2 core, oppure più di due core. La gestione delle frequenze è indipendente tra i due cluster. I due core Icestorm possono invece operare fino a 2064MHz.

Sul fronte GPU troviamo invece fino a 16 core (14 nelle versioni entry-level), ciascuno dei quali organizzato in 16 unità di esecuzione che a loro volta contengono ciascuna otto ALU. Di conseguenza M1 Pro può contare su un totale di 256 execution unit, o 2048 ALU (224/1792 nelle versioni entry-level). Nel complesso la GPU di M1 Pro è capace di esprimere prestazioni fino a 5,2 TFLOPs.

Per quanto concerne invece la memoria di sistema - che torniamo a ricordare essere unificata e cioè condivisa tra tutti i core CPU e GPU - Apple M1 Pro supporta fino a 32GB di memoria, di tipo LPDDR5-6400 a 256-bit, con una conseguente larghezza di banda di 200GB/s.

Il "fratello maggiore" Apple M1 Max è fondamentalmente identico dal punto di vista del comparto CPU, mentre differisce in maniera molto significativa in quanto a GPU e sottosistema memoria. Rispetto a M1 Pro, la versione Max mette a disposizione ben 32 core GPU (24 nella versione entry-level), che vanno effettivamente a raddoppiare le capacità elaborative: 512 unità di esecuzione o 4096 ALU, con una potenza di calcolo fino a 10,4TFLOPs. Il sottosistema memoria è invece qui a 512-bit e supporta fino a 64GB, con una larghezza di banda di ben 400GB/s. Tutto ciò porta il computo dei transistor a ben 57 miliardi, tutti stipati in un'area di circa 425 millimetri quadrati.

Comune ad entrambe le piattaforme vi è poi il Neural Engine a 16 core che può elaborare 11 mila miliardi di operazioni al secondo, un encoder/decoder per H.264 e HEVC e acceleratori ProRes: M1 Pro in particolare ne ha uno, mentre M1 Max ne conta due.

Il sistema in prova: Apple MacBook Pro 16

Durante l'evento Unleashed delle passate settimane Apple ha presentato i primi sistemi sui quali trovano posto i nuovi SoC M1 Pro ed M1 Max. Si tratta delle linee di portatili MacBook Pro 14 (form factor inedito per Apple) e MacBook Pro 16 che non solo portano in dote le novità architetturali sotto la scocca, ma rappresentano anche un cambio di direzione (con un apprezzabile ritorno al passato sotto alcuni aspetti) rispetto alle generazioni precedenti.

| Modello | Apple MacBook Pro 16 |

| schermo | 16,2 pollici |

| risoluzione | 3456x2234 pixel |

| SoC (CPU+GPU) | Apple M1 Pro (10 core CPU, 16 core GPU) |

| memoria di sistema | 32GB LPDDR5 unificata |

| storage | SSD 1TB |

| porte connessione | 3 USB Type-C (Thunderbolt 3/DisplayPort), 1 HDMI 2.0, jack cuffie, lettore SDXC |

| Bluetooth | 5.0 |

| Wi-Fi | 802.11ax |

| batteria | 99,6Wh |

| Alimentatore | USB Type-C Mag Safe 140 Watt |

| webcam | FaceTime HD 1080p |

| O.S. | macOS "Monterey" |

| peso | 2,1kg |

| dimensioni | 356x248x17 mm |

Ci concentriamo in questo articolo sul sistema che abbiamo in test, ovvero il portatile Apple MacBook Pro 16: dal punto di vista "fisico" le due linee differiscono solamente per le dimensioni e il form factor, ma le caratteristiche salienti sono omologhe su entrambe. Il sistema ricevuto in prova è equipaggiato con SoC Apple M1 Pro in configurazione 10-core CPU e 16-core GPU, con 32GB di memoria unificata LPDDR5 e unità di storage SSD da 1TB.

Partiamo dalle scelte costruttive ed estetiche: la Mela prosegue ad utilizzare l'ormai collaudato chassis unibody in alluminio, che ha dimostrato nel corso degli anni una efficace robustezza capace di proteggere il portatile da urti e sollecitazioni meccaniche anche piuttosto gravi. Quest'anno, però, mutano leggermente le geometrie dello chassis: si scorge infatti nella parte inferiore una forma meno smussata e graduale rispetto alle generazioni immediatamente precedenti, con un'estetica che richiama fortemente i portatili Apple dei primi anni 2000, quando ancora si chiamavano "Powerbook" e "iBook".

A livello estetico i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici si pongono come un punto di incontro tra il design "storico" e l'impostazione progettuale delle generazioni più recenti. Si segnala la presenza, sul fondo, di quattro piedini di spessore abbastanza pronunciato che mantengono sollevato il sistema dal piano d'appoggio per un maggior ricircolo dell'aria.

Il rinnovamento progettuale non si limita all'aspetto estetico: Apple "torna sui suoi passi" e abbandona alcuni dei tratti distintivi che hanno caratterizzato i sistemi MacBook Pro degli ultimi anni, riportando al contempo in vita alcune vecchie conoscenze, mai del tutto dimenticate dagli utenti. Prima fra tutte, il connettore di alimentazione Mag Safe: ne avevamo sempre criticato l'abbandono, e salutiamo con piacere il ritorno di un dettaglio funzionale che spesso ha salvato portatili da rovinose cadute sul pavimento per un maldestro strattone del cavo di alimentazione. Nelle generazioni immediatamente precedenti infatti Apple aveva deciso di non implementare un connettore di ricarica dedicato, ma di lasciare il compito alle porte USB-C/Thunderbolt con Power Delivery. Con i nuovi MacBook Pro Mag Safe torna ad essere il connettore d'alimentazione principale, ma tutte le porte Thunderbolt USB-C sono comunque in grado di alimentare il portatile e possono erogare fino a 15W per la ricarica/alimentazione di altri dispositivi.

Proseguiamo con i graditi ritorni: la porta HDMI, qui in versione 2.0 e pertanto capace di supportare il collegamento a dispositivi con risoluzione massima di 4K a 60fps, quindi anche televisori. La possibilità di collegare monitor o televisori esterni senza dover obbligatoriamente occupare una porta USB permette di avere maggior flessibilità d'impiego. Permane comunque la possibilità di usare le porte Thunderbolt per pilotare display esterni (in particolare con M1 Pro fino a due display esterni fino a 6K e 60Hz, mentre con M1 Max è possibile spingersi fino a 3 display 6K e un display 4K, sempre a 60Hz) e torna, finalmente, anche lo slot per le schede di memoria SDXC UHS-II che consente di scaricare velocemente materiale foto/video per operazioni al volo, senza dover usare adattatori o altri accessori. E, ancora una volta, mantenendo libere le porte USB-C/Thunderbolt per l'uso con altre periferiche. E per chiudere la carrellata con le vecchie conoscenze, ritroviamo il connettore minijack per cuffie e microfono, mai congedato sulle linee di portatili Apple.

Passiamo ora agli abbandoni, anzi in realtà ad un solo abbandono significativo: la Touch Bar. E' stato un esperimento che evidentemente non ha incontrato i favori del pubblico, nonostante le potenzialità proprie di un sistema di input capace di adattare le possibilità di interazione al contesto. D'altra parte il rovescio della medaglia è rappresentato dal dover necessariamente osservare quanto si sta facendo, a differenza della possibilità di operare i tasti fisici sapendo "a memoria" dove si trovano. Ecco quindi che fanno il loro ritorno i tasti funzione (con i rispettivi comandi di volume, luminosità del display, retroilluminazione della tastiera e via discorrendo), che questa volta acquistano la stessa dignità degli altri tasti, assumendone le medesime dimensioni. E sull'angolo destro della tastiera rimane il pulsante di accensione che integra il sensore di impronte Touch ID, usato non solo per le operazioni di log-in al sistema ma anche per l'autenticazione ai servizi online che lo supportano. Per quanto riguarda il trackpad troviamo nuovamente la tecnologia Force Touch, che grazie ad attuatori elettromeccanici consente di ricreare una risposta al tocco convincente senza parti in movimento.

Tutto nuovo è il display, non solamente per l'aspetto più evidente e cioè la presenza della "notch" che già abbiamo imparato a conoscere su iPhone, ma anche per ciò che nasconde dietro il "vetro". Apple lo chiama "Liquid Retina XDR", per indicare un pannello con risoluzione di 3456 x 2234 pixel (254 pixel per pollice sulla diagonale di 16,2 pollici) in tecnologia IPS e con retroilluminazione FALD costituita da 10.000 mini-LED organizzati in 2554 zone. La Mela dichiara per il funzionamento in HDR una luminosità di 1000 candele su metro quadro, con picco di 1600 nit, rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 del cinema digitale. Mettiamolo alla prova:

Bilanciamento RGB

Curva di gamma

Gamut

DeltaE

Curva di gamma HDR

L'analisi strumentale del display di MacBook Pro 16 ci permette di riscontrare un comportamento davvero eccellente. In modalità SDR il monitor mostra un corretto bilanciamento della scala di grigi, con appena una lieve carenza di rosso che tuttavia si mostra in misura molto contenuta e non va a generare dominanti indesiderate. La luminanza massima in questo si approssima alle 500 candele su metro quadro, con una progressione tonale impeccabile e rispettosa della curva di gamma 2.2, e con rapporto di contrasto di 18000:1. Il triangolo di gamut è fedelmente sovrapponibile a quello dello spazio colore DCI-P3, e la fedeltà cromatica registra un DeltaE medio di 1,2 dimostrando come questo pannello sia del tutto adeguato per attività in cui la precisione cromatica sia un requisito chiave. Attivando la modalità HDR (che Apple comunque continua a chiamare XDR) registriamo un picco di 1650 candele su metro quadro, confermando quindi i dati di targa dichiarati. All'interno del catalogo dei dispositivi Apple abbiamo già incontrato la tecnologia Mini LED con il recente iPad Pro, dove avevamo riscontrato qualche fenomeno di blooming che, invece, non si è manifestato sul display di MacBook Pro 16.

Tornando alla notch: essa nasconde una nuova videocamera, che finalmente offre risoluzione FullHD 1080p e grazie al connubio di maggior apertura e sensore più grande riesce a migliorare le prestazioni in condizione di bassa luminosità ambientale. Quanto registrato dalla videocamera viene inoltre automaticamente ottimizzato tramite tecniche di computational editing, consentendo quindi di ottenere un'immagine più chiara e bilanciata. La scelta di utilizzare una notch permette da un lato di ridurre lo spessore delle cornici e di realizzare un portatile con un miglior rapporto screen-to-body rispetto a quello delle precedenti generazioni e dall'altro di avere un poco di area utile in più sullo schermo in quanto la barra dei menu di macOS va a collocarsi esattamente ai lati dell'intaglio, occupando il medesimo spessore. Un risultato complessivo che probabilmente poteva essere raggiunto anche in altro modo, invece di inserire una notch che in qualche misura risulta antiestetica. Ma indubbiamente diventa un elemento di riconoscibilità che non mancherà polarizzare il pubblico.

Per quanto concerne invece il comparto audio troviamo su questo MacBook Pro 16 una versione aggiornata dell'array a tre microfoni già introdotto nelle generazioni precedenti, con un miglior rapporto segnale-rumore e le tecnologie di beamforming direzionale e isolamento vocale che contribuiscono a realizzare registrazioni pulite da rumore di fondo e fruscii. Miglioramenti anche per il sistema di diffusione audio, che conta sei altoparlanti e un woofer "force-cancelling" capace di una maggior potenza e una più ampia estensione verso i toni gravi. Da questo punto di vista (o di orecchio) a livello d'esperienza d'uso gli altoparlanti svolgono davvero un lavoro egregio, e nella visione di contenuti video non fanno particolarmente rimpiangere il sistema di diffusione di un televisore sia per timbrica, sia per potenza. Il sistema audio dei nuovi MacBook Pro supporta la tecnologia audio spaziale, e anche in questo caso abbiamo riscontrato un comportamento molto convincente: la scena sonora risulta ampia e in svariate situazioni pare che il suono provenga da due altoparlanti collocati esternamente al corpo del portatile. L'effetto di spazialità stereofonica è molto coinvolgente, un po' meno incisivo invece ci è parsa la resa di una scena sonora tridimensionale, con scarsa o nulla percezione di suoni alle spalle dell'utente. Ma in ogni caso non abbiamo fino ad ora mai avuto un'esperienza paragonabile su nessun altro sistema portatile.

Analisi prestazioni con benchmark sintetici

Procediamo quindi a saggiare il livello prestazionale di questa nuova piattaforma Apple M1 Pro, mettendolo a confronto con il precedente SoC M1 lanciato ormai un anno fa e con una piattaforma mobile x86/Windows. Si tratta di un sistema portatile con form factor da 17,3 pollici, equipaggiato con processore Intel Core i7 11800H, 16GB di memoria RAM DDR4, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 con 6GB di memoria e unità di archiviazione SSD da 1TB. Perché non citiamo apertamente il nome del portatile? L'obiettivo non vuole essere un confronto diretto tra i due sistemi (che sarebbe anche fuori luogo, trattandosi di due macchine di diversa concezione e destinazione d'uso), ma semplicemente un analisi che ci consenta di collocare le prestazioni di M1 Pro all'interno di quanto offerto oggi dal mercato CPU e GPU e stabilire quindi un quadro di rapporti di forza.

| Modello | Apple MacBook Pro 16 | Apple MacBook Pro 13 | x86 Laptop |

| CPU | M1 Pro 10 core (2 efficenza - 8 performance) | M1 8 Core (4 efficienza - 4 performance) | Intel Core i7 11800H |

| GPU | M1 Pro 16 Core | M1 8 Core | NVIDIA GeForce RTX 3070 6GB |

| Memoria di sistema | 32GB LPDDR5 Unificata | 8GB Unificata | 16GB DDR4 |

| Storage | 1TB SSD | 512GB SSD | 1TB SSD |

Alcune precisazioni: una serie di estensive prove preliminari all'esecuzione dei benchmark ci hanno permesso di riscontrare che le prestazioni espresse da Apple MacBook Pro 16 sono identiche sia che esso sia in funzione tramite alimentatore o tramite batteria, motivo per cui tutti i benchmark di M1 Pro sono stati eseguiti con alimentazione da batteria. Le prestazioni della piattaforma x86/Windows sono state misurate sia con alimentazione da rete, sia con alimentazione a batteria. Per il portatile x86/Windows abbiamo inoltre disinstallato qualsiasi programma proprietario di controllo delle prestazioni e della gestione energetica e lasciato gestire il tutto al sistema operativo così da poter mantenere pari condizioni rispetto alla piattaforma Apple, impostando il profilo "Bilanciato" nel Pannello di Controllo e "Massime prestazioni" nello slider che appare cliccando sull'icona della batteria nel Systray di Windows. Per MacBook Pro 13 i test sono stati eseguiti con alimentazione da rete.

Le prestazioni ottenute con il portatile x86/Windows con alimentazione da batteria sono indicate solamente per completezza, dal momento ha poco senso confrontare tali risultati con quelli registrati da MacBook Pro 16 in quanto non sono necessariamente rappresentativi del variegato universo x86/Windows dove di fatto l'implementazione concreta di una stessa configurazione hardware può cambiare da produttore a produttore, ciascuno dei quali ha i propri strumenti software per la gestione delle prestazioni e dell'energia, con ricadute di performance anche sensibili.

Cinebench single core

Cinebench multi core

Geekbench single core

Geekbench multi core

Affinity Photo CPU benchmark

Handbrake

Le analisi riservate al comportamento della CPU evidenziano un quadro molto interessante. Anzitutto il confronto con il "fratellino" M1 mostra come le prestazioni in situazioni di carichi di lavoro single core siano sostanzialmente identiche, mentre invece quando si passa a scenari multi-core il nuovo M1 Pro esprime nelle nostre prove dal 50% al 60% di prestazioni in più, in virtù di un maggior numero di core di elaborazione. Il confronto col processore Intel Core i7 11800H mostra invece un quadro prestazionale di vantaggio per il SoC M1 Pro facendo segnare prestazioni trascurabilmente superiori (circa 10%) in carichi single core ma un distacco più marcato negli scenari multi-core.

3DMark Wildlife

Affinity Photo GPU Benchmark

Geekbench Compute

Il livello prestazionale della GPU di M1 Pro è di fatto doppio rispetto a quello del SoC M1 lanciato lo scorso anno, dimostrando quindi la capacità di scalare linearmente al salire del numero di core di elaborazione disponibile. Il livello prestazionale della GPU RTX 3070 è significativamente superiore quando si tratta di pura potenza bruta (sulla carta già le caratteristiche lo suggeriscono, con un numero di ALU più che doppie rispetto alla GPU di M1 Pro) ma vediamo che ad esempio nel benchmark di Affinity Photo (che chiama in causa anche la memoria) il SoC M1 Pro risulta avvantaggiato dalla sinergia tra GPU e i 32GB di memoria unificata.

Alcune veloci considerazioni sulle prestazioni della piattaforma x86/Windows con alimentazione da batteria: la ricaduta prestazionale è significativa, anche per via del drastico abbassamento dei consumi di CPU e GPU che vedremo poco oltre. Come dicevamo in precedenza, però, le prestazioni "a batteria" nel mondo dei portatili Windows dipendono in maniera preponderante dalle scelte compiute da ogni singolo produttore al momento della concezione del sistema sia in termini di software di gestione (con anche possibilità di situazioni di overclock) sia in termini di tipologia di sistema di raffreddamento utilizzato e dimensioni dela batteria. Una piccola nota: nel caso del test di Handbrake, con il processo di conversione H.265 2160p60 il portatile x86/Windows ha esaurito la carica della batteria (una unità da 65Wh) prima di poter completare il lavoro.

| Lettura | Scrittura | |

| Apple MacBook Pro 16 | 5872 MB/s | 5214 MB/s |

| Apple MacBook Pro 13 | 2934 MB/s | 2782 MB/s |

| x86 Laptop | 5162 MB/s | 4311 MB/S |

Molto interessanti le prestazioni del sottosistema storage, con un'unità SSD che esprime velocità di lettura e scrittura elevate nella prova con Blackmagic Design Disk Speed Test con blocchi da 5GB.

Consumi e temperature mai un problema, prestazioni sempre al massimo

Nella presentazione dei nuovi SoC Apple ha posto particolare enfasi sull'aspetto del bilanciamento tra consumi e prestazioni, esplicitando la volontà di trovare il miglior punto di incontro possibile nell'ottica di realizzare macchine portatili che sappiano garantire un adeguato livello prestazionale e, al contempo, la giusta autonomia e temperature d'esercizio non proibitive.

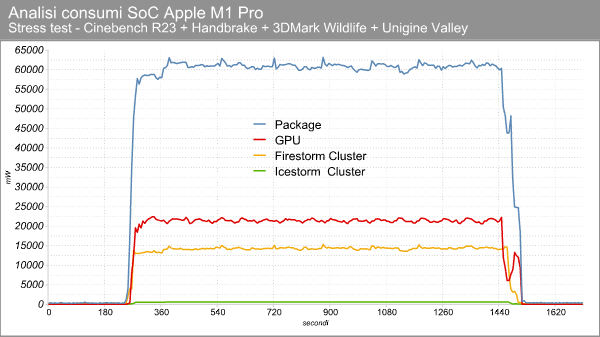

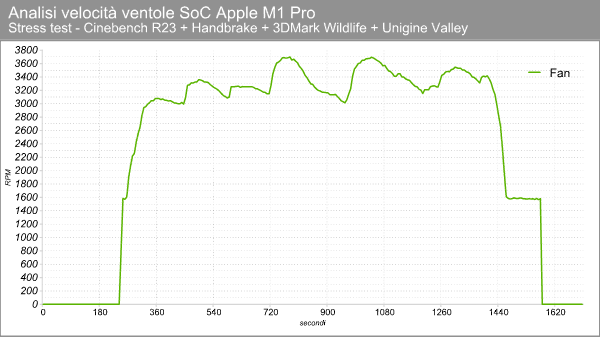

Per verificare il comportamento del MacBook Pro 16 in prova, abbiamo approntato uno scenario particolarmente gravoso - ma non necessariamente realistico - allo scopo di mandare in pieno carico contemporaneamente CPU e GPU, chiedendo quindi ad M1 Pro tutto quello che può dare. Per fare ciò abbiamo eseguito benchmark Cinebench R23 assieme ad una conversione video con Handbrake allo scopo di caricare il processore, mentre per quanto riguarda la GPU ci siamo avvalsi delle esecuzioni di 3D Mark Wildlife e di Unigine Valley. Lo stress test è stato condotto per 20 minuti, ovvero la durata massima della funzionalità Stress Test presente in 3D Mark Wildlife.

Abbiamo quindi condotto la medesima analisi già affrontata nel corso della recensione del MacBook Air con M1 effettuata lo scorso anno, avvalendoci del comando powermetrics da Terminale per registrare le frequenze operative e i consumi, e sfruttando l'utility TGPro per rilevare invece le temperature e la velocità delle ventole.

Nel grafico osserviamo l'andamento dei consumi del cluster Icestorm, di un singolo cluster Firestorm (ricordiamo che i cluster Firestorm sono due, composti ciascuno da quattro core CPU, quindi nel computo complessivo tali consumi vanno raddoppiati), della GPU e dell'intero SoC (che in pià comprende anche il consumo della memoria). Quest'ultimo arriva a consumare, in una situazione di pieno carico poco più di 60W, con la GPU che arriva a crica 22W e un singolo cluster Firestorm che tocca i 15W. In questo frangente il cluster Icestorm ha invece un consumo di soli 500-600mW. Nel complesso si tratta di un comportamento molto interessante, che testimonia un ottimo lavoro nel raggiungimento del miglior compromesso possibile tra consumi e prestazioni. Segnaliamo poi (e ribadiamo, senza la volontà di confrontare direttamente i due portatili) che per quanto riguarda la piattaforma x86/Windows abbiamo ottenuto nello stesso scenario consumi di picco di 45W per il processore e di 120W per la GPU quando alimentata a corrente, e rispettivamente di 15W e 18W quando alimentato a batteria: in quest'ultimo caso i consumi della piattaforma x86/Windows sono significativamente contenuti, ma con le ricadute prestazionali che abbiamo visto in precedenza.

La registrazione delle frequenze operative evidenzia come il sistema non operi mai alcuna misura di throttling, nemmeno quando il funzionamento è affidato solamente alla batteria, come in questo caso. Detto in altri termini, MacBook Pro 16 con M1 Pro esprime sempre, in qualsiasi condizione operativa, il massimo delle prestazioni che è capace di offrire. Nel dettaglio i cluster Firestorm operano ad una frequenza di 3,06GHz (in funzionamento multi-core), i cluster Icestorm a 2,06GHz mentre la GPU lavora ad una frequenza di 1,3GHz.

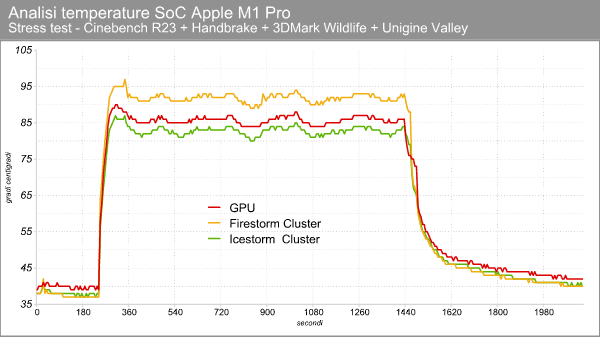

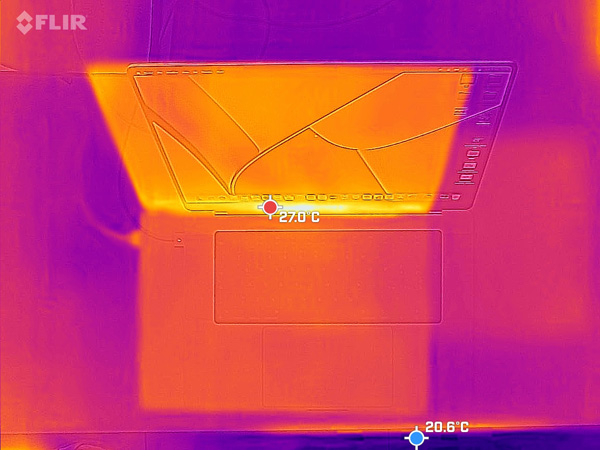

Alla luce del fatto che le frequenze operative restano costanti diventa ancor più interessante osservare l'andamento delle temperature e il profilo di funzionamento delle ventole di raffreddamento per comprendere il comportamento termico dell'insieme SoC-portatile. M1 Pro è un SoC senza dubbio "focoso", ma che riesce ad essere ben gestito dal sistema di raffreddamento del portatile in cui è ospitato: il picco di temperatura di 95° sviluppato dai cluster Firestorm richiama all'ordine le ventole, che si avviano portandosi inizialmente ad un regime di rotazione di 1600rpm e risultando praticamente non udibili in un normale ambiente operativo. Per mantenere sotto controllo le temperature però alle ventole viene richiesto un ulteriore impegno, ed ecco che per la restante parte dello stress test vanno ad operare in una finestra tra i 3000 e i 3700 giri al minuto, in questo caso dando vita ad un rumore di fondo ben percepibile: in un locale in cui il rumore di fondo registrato in condizioni di inattività del portatile è di 36dB, abbiamo rilevato un'intensità di 45dB con le ventole in funzione al massimo, collocando il fonometro a circa 50cm dallo schermo, in una posizione compatibile con quella delle orecchie di un utente che sta usando il sistema. L'attività delle ventole mantiene le temperature dei cluster Firestorm al di sotto dei 95 gradi, mentre per la GPU registriamo temperature d'esercizio tra 90 e 85 gradi. E tutto questo, lo ricordiamo, senza che venga operata alcuna riduzione delle frequenze operative.

Le foto sopra, scattate con la nostra termocamera Flir, esplicitano quali siano le ripercussioni pratiche di quanto visto con le analisi dei dati raccolti dai sensori integrati del sistema. La zona più calda risulta essere quella in corrispondenza delle giunzioni tra corpo principale e display, dove si trovano le prese d'aria delle ventole e dove è collocato il SoC, raggiungendo una temperatura di 46 gradi.

Analisi prestazioni in scenari realistici

Andiamo ora a vedere come si comporta il sistema MacBook Pro 16 in alcuni scenari di test realistici, andando quindi a simulare carichi di lavoro che si possono incontrare in attività di modellazione 3D, rendering di filmati, lavorazione di progetti video, elaborazione fotografica e via discorrendo. Ci siamo avvalsi di materiale liberamente disponibile sulla rete, che chiunque può eseguire sui propri sistemi a titolo di confronto. Anche in questo caso abbiamo eseguito i test con MacBook Pro 16 alimentato a batteria.

In particolare abbiamo eseguito:

-Blender 2.93.5: prova di rendering con le scene bmw.blend e Gooseberry benchmark.blend

-DaVinci Resolve 17.4.1: prova di rendering di un progetto contenente footage in varie risoluzioni e codec (4K e 8K, H.264, ProRes 422 e MPEG)

-DaVinci Resolve 17.1.1: Rocket Science Benchmark per valutare la capacità di riproduzione di un progetto con nodi color correction in numero crescente

-Adobe Photoshop 22: elaborazione di un'immagine DNG usando la funzione "Filtro Neurale Superzoom" impostato a 8x

-Pugetbench per Adobe Premiere Pro: simulazione di un progetto video con footage di varie risoluzioni e codec (4K e 8K, H.264, H.265 e ProRes 422), con rendering ed esportazione

-Affinity Photo: unione HDR di 6 immagini RAW in formato .NEF da 45 megapixel (tratte dalle immagini di test presenti nei materiali di Pugetbench per Lightroom).

Blender Rendering

Davinci Resolve 17.4.1 - Rendering

Davinci Resolve 17.4.1 - Rocket Science

Photoshop - Neural Filter Superzoom 8x

Pugetbench - Adobe Premiere Pro

Affinity Photo - Merge HDR

Le prove eseguite con carichi di lavoro affini a scenari d'impiego realistici ci hanno permesso di riscontrare alcune particolarità decisamente interessanti. Nel momento in cui un test specifico è maggiormente condizionato dalla "potenza bruta" di un singolo componente, il vantaggio va alla piattaforma per cui quel singolo componente ha specifiche superiori (è il caso per esempio delle prove con DaVinci Resolve Rocket Science e Photoshop con il filtro neurale Superzoom 8x, dove la potenza di calcolo di RTX 3070 è superiore a quella della GPU 16 core di M1 Pro). Nei casi in cui invece il test chiama a raccolta tutte le risorse del sistema nel suo complesso, M1 Pro mette in evidenza la sinergia tra i vari componenti del SoC (significativo, in questo frangente, è il caso dell'operazione di fusione HDR di 6 immagini: la chiave qui è rappresentata dal quantitativo di 32GB di memoria unificata, accessibile da CPU e GPU e infatti per MacBook Pro 13 non abbiamo registrato un risultato in quanto il test è rimasto fermo per parecchi minuti alla fase iniziale di "allineamento delle immagini" probabilmente per via del quantitativo di 8GB di memoria).

Scenari d'impiego realistici: temperature e consumi sempre sotto controllo

Dopo aver osservato quindi il comportamento prestazionale del sistema in scenari d'uso più realistici rispetto ai singoli benchmark, abbiamo condotto la medesima analisi riguardante consumi, frequenze e temperature d'esercizio per comprendere meglio il comportamento di SoC e portatile in una condizione più verosimile rispetto all'artificioso stress test presentato in precedenza. Avvalendoci sempre di powermetrics e TGPro, abbiamo misurato il comportamento del sistema durante l'esecuzione di Pugetbench per Adobe Premiere Pro, che rappresenta un carico di lavoro abbastanza variegato e che chiama in causa l'intero sistema.

Consumi

Frequenze

Temperature

Ventole

Rispetto allo scenario di stress test "forzato" vediamo in questo caso un comportamento più aderente a ciò che capiterà verosimilmente di trovarsi dinnanzi nell'utilizzo reale del sistema. I consumi dell'intero SoC non superano i 40W (e, anzi, il consumo medio è di circa 14W), conseguenza diretta della continua variazione delle frequenze operative dei core di CPU e GPU a seconda del lavoro richiesto dall'applicativo in esecuzione. In questo modo anche le temperature d'esercizio non raggiungono i livelli elevati visti nel caso dello stress test e permettono alle ventole di operare a regime "ridotto", mantenendo la loro attività pressoché costantemente sul regime dei 1600 RPM. L'attività delle ventole, stando ai dati registrati dai sensori di sistema, viene innescata quando i cluster Firestorm superano la temperatura di 90 gradi.

Abbiamo provato a condurre la medesima prova con il notebook x86/Windows concentrandoci in maniera particolare sui consumi della CPU e della GPU eseguendo il test con alimentazione da batteria e lasciando quindi che sia il sistema operativo Windows ad occuparsi della gestione energetica dei componenti hardware. In questo caso abbiamo registrato consumi medi di 15W per quanto riguarda la GPU (con alcuni picchi momentanei attorno ai 125W) e di 24W per quanto riguarda la CPU (con picchi di 75W): ancora una volta non ci interessa il confronto tra i due portatili nel complesso, ma semplicemente evidenziare degli elementi indicativi che permettano di collocare i consumi di questa piattaforma M1 Pro rispetto alle più convenzionali soluzioni CPU e GPU disponibili sul mercato.

Una batteria enorme per un'autonomia da gigante

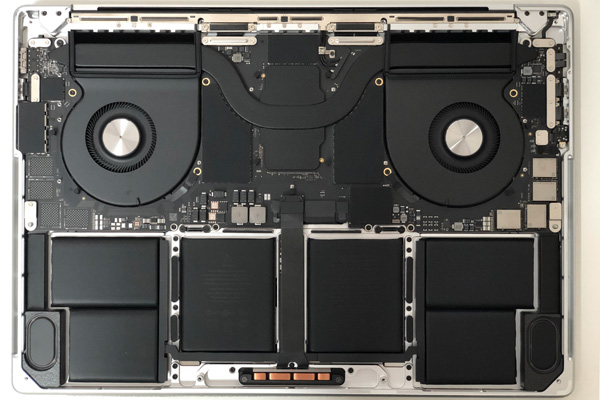

MacBook Pro 16 è equipaggiato con una batteria da ben 99,6Wh, sfruttando in questo modo tutto quanto concesso dai regolamenti FAA ed EASA per il trasporto delle batterie al litio a bordo di aerei. Una batteria che, come abbiamo visto nella foto "sotto la scocca" è divisa in vari moduli per sfruttare nella maniera più conveniente lo spazio a disposizione all'interno dello chassis e che occupa di fatto quasi interamente lo spazio al di sotto del palmrest e del trackpad.

Autonomia navigazione web

Autonomia riproduzione Netflix

Nei nostri scenari di test per l'autonomia operativa MacBook Pro 16 fa segnare risultati in linea con quanto dichiarato da Apple, e ai vertici delle classifiche rispetto agli esemplari di portatili provati fino ad ora. Si confermano quindi 14 ore di navigazione web e oltre 20 ore di visione di contenuti in streaming.

E come si comporta la batteria di MacBook Pro in uno scenario di impiego reale? Abbiamo condotto una prova utilizzando nuovamente Pugetbench per Adobe Premiere Pro, in quanto come già sottolineato rappresenta un profilo di lavoro abbastanza aderente ad uno scenario reale. In questo caso siamo riusciti ad eseguire continuativamente Pugetbench per un totale di quasi 6 ore fino a completo spegnimento della macchina, il che collima con il consumo medio del solo SoC di circa 14W evidenziati in precedenza e messo in relazione alla capacità della batteria. Nel caso del nostro stress test "estremo", con piena saturazione di CPU e GPU, siamo stati in grado di effettuare quantro ripetizioni intere prima che la macchina si spegnesse a metà della quinta esecuzione, per un tempo totale di circa un'ora e mezza.

Apple sceglie di abbinare a questo portatile un alimentatore da ben 140W di potenza che supporta inoltre la ricarica rapida, permettendo di ricaricare metà batteria in appena mezz'ora.

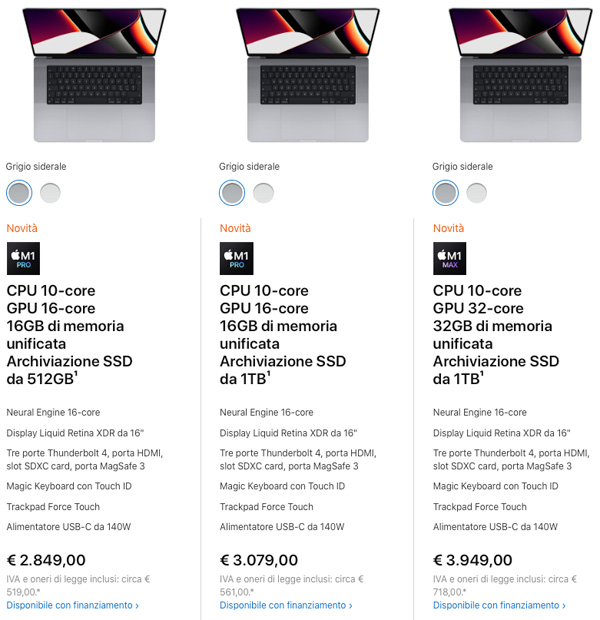

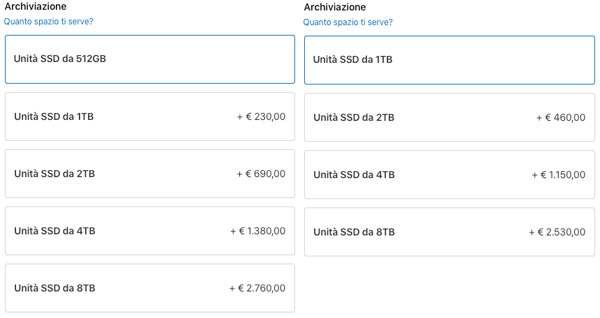

Il listino prezzi: la configurazione "non plus ultra" è vicina ai 7 mila euro

Veniamo ora al listino per queste proposte MacBook Pro 16. Apple prevede tre configurazioni standard con prezzi di 2849,00 Euro, 3079,00 Euro e 3949,00 Euro, che differiscono per processore, quantità di memoria e spazio di archiviazione. Eccole riassunte nell'immagine:

Tutte le configurazioni standard prevedono alcune possibilità di personalizzazione, che consentono di scegliere al momento dell'ordine di migliorare separatamente uno dei tre aspetti di cui sopra, ovvero di scegliere la combinazione processore-memoria-storage più adatta alle proprie esigenze. In questo caso vale sempre la pena considerare ciò che abbiamo sottolineato con le precedenti generazioni di portatili Apple: tutta la componentistica è direttamente integrata nella scheda logica, pertanto non sarà possibile effettuare alcun upgrade a valle dell'acquisto: in ottica di tenuta nel tempo sarebbe quindi opportuno scegliere una configurazione che sia un poco superiore alle esigenze contingenti, mettendo ovviamente in conto un aggravio di spesa.

In particolare:

- Il passaggio da M1 Pro a M1 Max in configurazione 10/24 richiede 230,00 Euro in più

- Il passaggio da M1 Pro a M1 Max in configurazione 10/32 richiede 410,00 Euro in più

- Il passaggio da 16GB di memoria a 32GB o da 32GB a 64GB di memoria richiede 460,00 Euro in più

- Il passaggio da 16GB di memoria a 64GB di memoria richiede 960,00 Euro in più

Ricordando, per gli upgrade qui sopra, che 64GB di memoria sono supportati solamente da M1 Max.

Vi sono poi numerose possibilità di scelta per quanto riguarda lo spazio di storage, con la possibilità di spingersi fino a ben 8TB sempre su tecnologia SSD. Quest'opzione costa in più 2760,00 Euro o 2530,00 Euro a seconda che la configurazione di partenza preveda, rispettivamente, 512GB o 1TB di spazio di archiviazione.

Se volessimo configurare un MacBook Pro 16 al massimo di quanto offerto dalle opzioni, avremmo una macchina con SoC M1 Max in configurazione 10-core CPU e 32-core GPU, con 64GB di memoria RAM unificata e unità di archiviazione SSD da 8TB alla bellezza di 6939,00 Euro.

Infine è bene prestare attenzione al fatto che il prezzo di 2849,00 Euro della configurazione d'ingresso della linea MacBook Pro 16 è pari a quello della configurazione standard di livello superiore della linea MacBook Pro 14. In questo caso le caratteristiche sono, al di là del form factor, praticamente identiche con l'eccezione dell'unità di storage da 1TB a vantaggio del modello da 14 pollici.

Una workstation mobile unica, ma non necessariamente per tutti

La lunga e complessa analisi tecnica di questo nuovo MacBook Pro 16 con chip M1 Pro ci richiede ora di tirare le fila di tutto quanto riscontrato fin qui. Le misure e le prove pratiche effettuate su MacBook Pro 16 mostrano come Apple sia stata capace di realizzare una linea di portatili unica nel suo genere, cercando di mantenere fede a quel principio ispiratore che permea tutti i suoi prodotti, ovvero che il risultato finale sia superiore alla somma delle singole parti. I nuovi MacBook Pro 16 hanno dei tratti di unicità che non possono passare inosservati nel panorama dei sistemi portatili e che probabilmente rappresenteranno da qui a venire fonte di ispirazione anche per gli altri produttori.

A livello costruttivo abbiamo a che fare con una macchina solida e robusta, come ci ha abituato la tradizione degli chassis unibody. Va preso atto, in questa generazione, di un cambio significativo dell'impostazione stilistica rispetto alle generazioni immediatamente precedenti che rendono il portatile un po' più "massiccio" alla vista. L'aspetto ricorda, come abbiamo già detto, le forme e le linee delle storiche serie "PowerBook": a valle di quanto osservato nell'analisi non crediamo si tratti della precisa volontà di riportare in auge quell'impostazione estetica, ma semplicemente la necessità realizzare uno chassis funzionale alle esigenze pratiche di un sistema come MacBook Pro 16 e, ancor di più, del suo chip M1 Pro o Max che sia.

Con questa nuova serie Apple risolve alcuni degli aspetti più controversi delle precedenti generazioni: è in quest'ottica che accogliamo con favore il ritorno del connettore MagSafe, e non potremmo fare altrimenti visto il disappunto che abbiamo sempre mostrato in passato dinnanzi alla sua dismissione. Non si tratta di un semplice vezzo, ma di una soluzione che fin dalla sua comparsa abbiamo ritenuto di grande valore aggiunto per via della possibilità di preservare il portatile dai possibili danni conseguenti ad un cavo accidentalmente strattonato, magari impigliato tra le gambe. E ovviamente accogliamo altrettanto con favore la comparsa della porta HDMI e il ritorno dello slot per schede di memoria SD, che non impongono più il ricorso ad adattatori e hub come invece accadeva nel passato recente con i sistemi "USB-C only". E sempre nel solco delle "ritrattazioni", congediamo la Touch Bar: una scelta che crediamo non abbia avuto modo di esprimere appieno le sue potenzialità, ma che evidentemente non è stata ben digerita dal pubblico. E' pur vero, d'altra parte, che i professionisti sono maggiormente inclini ad usare le scorciatoie da tastiera e preferiscono sfruttare la memoria muscolare unitamente al riscontro tattile per eseguire determinate operazioni: la Touch Bar, pur con il valore aggiunto dei comandi contestuali, implica giocoforza che la si osservi per poterla azionare correttamente.

Lo schermo è straordinario, con una profondità e fedeltà cromatica davvero eccellenti, e la possibilità di arrivare a picchi di luminanza davvero elevati per un sistema portatile: i professionisti dell'immagine che si trovano ad operare in mobilità saranno felici di non dover scendere a compromessi. Resta il nodo della notch: come abbiamo già sottolineato si tratta di una scelta indubbiamente polarizzante, di cui non si avvertiva la necessità e che, con grossa probabiltà, è stata voluta da Apple più come tratto distintivo che funzionale. Nell'uso quotidiano non ci ha infastidito o distratto, ma siamo anche consci che si tratta di un aspetto squisitamente soggettivo. La notch comunque ospita una videocamera in risoluzione FullHD, decisamente più al passo coi tempi e in linea con gran parte delle proposte di altri produttori di sistemi portatili.

L'aspetto che però è maggiormente caratterizzante del sistema da noi provato è il punto di incontro tra consumi, prestazioni ed autonomia operativa: Apple ha saputo condurre un ottimo lavoro di integrazione hardware e software, che riesce possibile per via della capacità di sviluppare ora interamente in casa l'intero sistema. Questo permette quindi di dimensionare in maniera opportuna tutte le specifiche di ogni componente proprio allo scopo di trovare il miglior bilanciamento possibile nella gestione della proverbiale "coperta corta". Messa in altri termini: è proprio lo sviluppo in casa di un SoC e quindi stabilirne i parametri quali consumi e frequenze avendo in mente fin da principio su quali macchine sarà usato che permette alla Mela di realizzare sistemi, come dicevamo prima, in cui il totale è superiore alla somma delle parti.

Commentando più nel dettaglio l'analisi prestazionale di questo sistema abbiamo trovato performance che rendono questa macchina un interessante strumento polivalente per affrontare realmente in mobilità impieghi professionali di diversa natura: quello che questa recensione non può ovviamente dire è se la macchina nello specifco risponda alle esigenze di quel singolo lettore che ricerca un sistema di lavoro per le proprie attività. Ogni professionista ha infatti esigenze uniche e specifiche, che difficilmente sono ascrivibili ad un comune denominatore. In quest'ottica ci sentiamo però di sottolineare che la configurazione specifica da noi provata potrebbe mostrare un po' il fianco per quelle attività in cui la potenza della GPU rappresenta una chiave di volta, pensiamo ad esempio a tutte quelle attività di produzione video e color grading che oggi si basano in maniera preponderante sulle capacità di calcolo dei processori grafici. Sono affrontabili anche con M1 Pro, ma forse in tal senso, qualora si debba far fronte in maniera massiccia proprio a questo genere di impieghi, potrebbe risultare più saggio orientarsi verso M1 Max: abbiamo visto nel confronto tra M1 e M1 Pro che le prestazioni della GPU scalano linearmente in proporzione al numero di core e quindi ci aspettiamo che in questi frangenti M1 Max possa esprimere prestazioni concretamente doppie rispetto a quelle che abbiamo rilevato nel corso delle nostre prove. Infine è sempre opportuno ricordare che con il passaggio alle piattaforme ARM si è persa la possibilità di eseguire nativamente Windows sui portatili Apple tramite BootCamp: per più di qualcuno può rappresentare un problema.

Inoltre, a patto che le dimensioni dello schermo non siano un requisito chiave, ci sembra più adeguato l'acquisto del modello da 14 pollici sotto diversi punti di vista: anzitutto una maggior comodità di trasporto dovuta ad ingombri e pesi inferiori (2,1 chilogrammi per il 16 pollici, 1,6 chilogrammi per il 14 pollici), ma anche un esborso meno oneroso a parità di caratteristiche (o, al contrario, la possibilità di personalizzare "verso l'alto" la configurazione una volta fissato un budget di spesa). Il rovescio della medaglia è una batteria con 30Wh in meno, sapendo in ogni caso di aver a che fare con un sistema altamente efficiente.

Lenovo ThinkPad X9-14 Aura Edition: leggero e sottile per i professionisti

Lenovo ThinkPad X9-14 Aura Edition: leggero e sottile per i professionisti REDMAGIC 10 Air: potenza da gaming in un corpo leggero e moderno. Recensione

REDMAGIC 10 Air: potenza da gaming in un corpo leggero e moderno. Recensione Insta360 X5: è sempre la regina delle action cam a 360 gradi. Recensione

Insta360 X5: è sempre la regina delle action cam a 360 gradi. Recensione Intel fa retromarcia: Intel Capital non diventerà indipendente

Intel fa retromarcia: Intel Capital non diventerà indipendente Phanteks Evolv X2: l'iconico case cambia e mette tutto in mostra

Phanteks Evolv X2: l'iconico case cambia e mette tutto in mostra Grizzly Lake: Intel porterà chip fino 32 core sulle automobili?

Grizzly Lake: Intel porterà chip fino 32 core sulle automobili? SK hynix continua a macinare numeri record grazie al boom dell'IA e NVIDIA

SK hynix continua a macinare numeri record grazie al boom dell'IA e NVIDIA Windows 11 24H2 fa emergere un bug vecchio di 20 anni in GTA: San Andreas. Sparisce l'idrovolante Skimmer

Windows 11 24H2 fa emergere un bug vecchio di 20 anni in GTA: San Andreas. Sparisce l'idrovolante Skimmer FBC: Firebreak, lo spin-off co-op di Control, uscirà a giugno

FBC: Firebreak, lo spin-off co-op di Control, uscirà a giugno Intel: il nuovo CEO annuncia azioni forti, ma per ora nessun licenziamento di massa

Intel: il nuovo CEO annuncia azioni forti, ma per ora nessun licenziamento di massa La missione Shenzhou-20 ha effettuato il docking con la stazione spaziale cinese Tiangong

La missione Shenzhou-20 ha effettuato il docking con la stazione spaziale cinese Tiangong Xbox Cloud Gaming arriva sulle TV LG: verifica se il tuo televisore è compatibile

Xbox Cloud Gaming arriva sulle TV LG: verifica se il tuo televisore è compatibile Stellantis: batterie allo stato solido in arrivo il prossimo anno, ricarica in 18 minuti

Stellantis: batterie allo stato solido in arrivo il prossimo anno, ricarica in 18 minuti Effetto dazi, Logitech alza i prezzi fino al 25% negli USA: non è la sola tra aumenti e fuga

Effetto dazi, Logitech alza i prezzi fino al 25% negli USA: non è la sola tra aumenti e fuga Fondazione Carisbo entra in BI-REX. Obiettivo: accelerare e incubare startup

Fondazione Carisbo entra in BI-REX. Obiettivo: accelerare e incubare startup Dal 20 giugno 2025 arriva l'eco-label UE su smartphone e tablet: cosa cambia per i consumatori e venditori

Dal 20 giugno 2025 arriva l'eco-label UE su smartphone e tablet: cosa cambia per i consumatori e venditori Ionity installerà le prime colonnine Megawatt dell'italiana Alpitronic

Ionity installerà le prime colonnine Megawatt dell'italiana Alpitronic

35 Commenti

Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - infoComplimenti per la batteria mediamente il quadruplo dei pc da supermercato, tra quello e l'essere arm grazie al ca che non si scarica

Dato il formato 3:2 del display, anche durante la visione di video o film a tutto schermo resterebbe comunque fuori dall'immagine.

Correggetemi se ho scritto cose errate ma non mi sembra un grande problema.

Tutto quello che vuoi, ma se permette di fare le stesse cose con un ingombro e un peso limitato (spesso inferiore al pc del supermercato) dove sta il problema?

Se ti velocizzano di molto il lavoro sono vantaggiosi, se ti portano pochi benefici no, in questo caso almeno dalle varie recensioni sembra che diano il meglio in ambito video editing e foto, di conseguenza chi lavora in quel settore se vede un boost prestazionale notevole sarà ben disposto a pagare qualcosa in più per migliorare il proprio lavoro, se lo ripaga con il tempo risparmiato, un altro, che magari non ha quel qualcosa in più li lascerà stare e prenderà una delle decine di workstation windows da 3000 € e più che sono in commercio.

Il discorso è che non sono pc per tutti, come non lo sono tante workstation con windows, sono computer per professionisti che cercano qualcosa di preciso per migliorare il proprio lavoro.

Ho visto in azione gli M1 (non questi) con la codifica di video in full HD e devo dire che sono bestiali, impiegano una frazione rispetto a quanto avveniva con i vecchi "pro". Se queste prestazioni ti fanno la differenza sul lavoro... be', allora è la macchina giusta!

Per i computer fissi ancora vedo in vantaggio le soluzioni Windows (fanno le stesse ccose e costano qualcosa meno), ma per i laptop devo dire che sono davvero pochi i produttori che stanno dietro a Apple.

Uso: esattamente quanto pronosticato nelle pagine sopra. Desktop Windows, ma in giro questo portatile permette di fare gli stessi lavori perdendo poco in prestazioni: ambito audio/video, compressione, eventi live.

La durata batteria è un bel bonus, specie per fare prove prima di una sistemazione definitiva in un evento dal vivo, lo schermo anche quandi ci si lavora parecchio - per quanto continui a preferire gli opachi per pura stanchezza visiva.

In fondo portatili professionali (quindi non parliamo di serie gaming o consumer) Windows con cpu simili (11800H in su, 5800H in su) non è che costino molto meno, specie se si cerca di pareggiare schermo e l'autonomia. Il vero vantaggio di Windows è l'espandibilità futura.

Non mi pronuncio su MacOS/Windows visto che ognuno ha sostenitori e detrattori, ho la fortuna di avere acquistato nel tempo software presente su entrambi i sistemi e quindi di non trovarmi vincolato

m1 tutta la vita per lavorare va troppo bene. Prima o poi cambierò il mio 13 con il 14...però che prezzi...bellissima macchina credo non si potrebbe chiedere di meglio. Certo un pò esagerata fuori da certi scenari di utilizzo ma non è certamente studiata per l'utente casalingo medio.

Devi effettuare il login per poter commentare

Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.

Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.

Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".